Sumedang: Cahaya yang Terlupakan dari Singgasana Sejarah

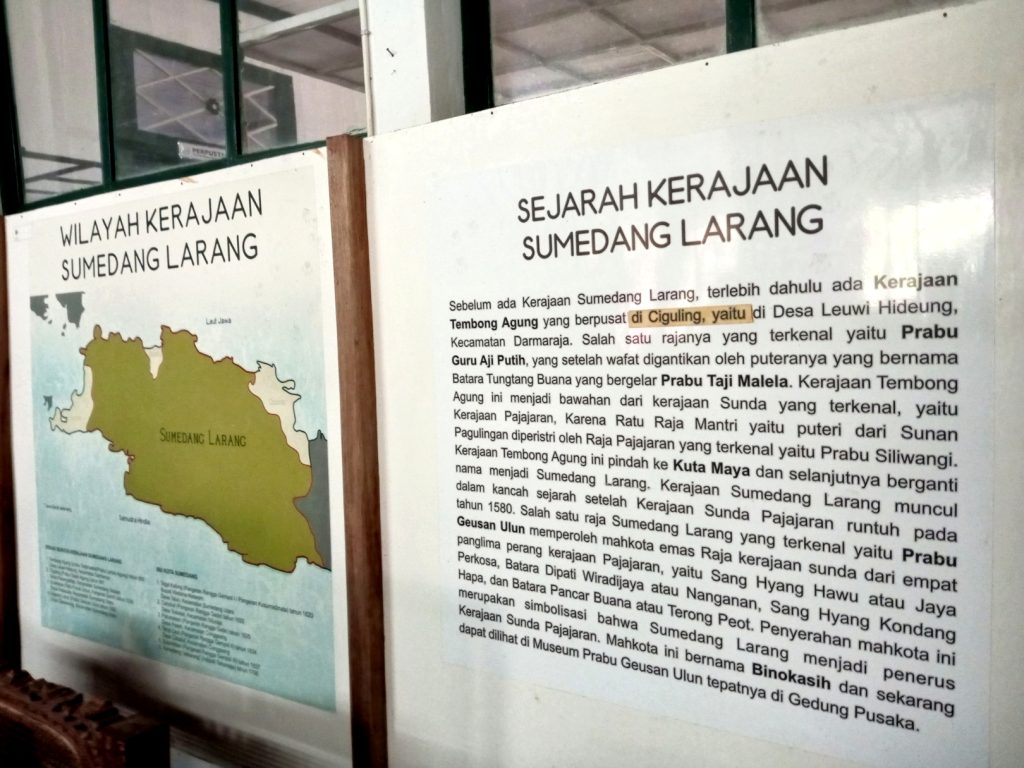

SUMEDANG – Sumedang bukan sekadar titik di peta; ia adalah pusaka yang tertanam dalam dada bumi, berdetak dengan napas leluhur dan gaung kejayaan masa silam. Jika ditakar dengan timbangan sejarah, Sumedang telah memenuhi syarat untuk menyandang gelar agung: Keraton.

Bukan sekadar simbol, melainkan mahkota yang selayaknya dikembalikan ke kepalanya yang sah. Dalam warisan tak tertulis para raja, disebutkan bahwa sebuah keraton harus memenuhi lima hingga tujuh unsur sakral.

Dan Sumedang—tanah tua yang dititipi wasiat langit—memenuhi semuanya, sempurna dalam angka tujuh, angka yang dianggap suci oleh banyak peradaban.

Baca Juga : Keraton Sumedang Larang: Sang Macan Pasundan yang Terlupakan!

1. Namanya tercatat dalam lembaran sejarah nasional, tak bisa dihapus, tak bisa dipudarkan.

2. Pusaka dan peninggalan kerajaan masih tersimpan, meski kini berdebu di balik kaca museum.

3. Silsilah agungnya masih mengalir dalam darah para keturunan, mengikat masa lalu dan masa kini dalam satu garis abadi.

4. Situs kerajaannya masih berdiri—makam para raja, puing-puing ibukota—sebagai penanda bahwa kejayaan pernah berpijak di sini.

5. Tradisi luhur masih dilestarikan—pusaka dimandikan, tari klasik dilantunkan, kidung-kidung kuno mengalun di ruang waktu.

6. Masyarakat adat masih menjaga nyala api leluhur, dari Rancakalong hingga Darmaraja, dari Ujung Jaya hingga pelosok lainnya.

7. Dan namanya abadi dalam naskah-naskah kuno: Babad Sumedang Larang, Wangsakerta, Parahyangan, Waruga Jagat—semua bersaksi bahwa Sumedang bukan sekadar legenda.

Namun kini, mahkota itu hanya dipajang di balik kaca museum, bertahta tanpa singgasana. Potensi besar yang seharusnya menjadi pusat gravitasi budaya, hanya menjadi arsip bisu.

Baca Juga : Binokasih: Mahkota Peradaban, Mahligai Kasundaan

Padahal, Sumedang layak menjadi sentrum budaya, keraton sejati yang menghidupkan kembali denyut nadi kebudayaan Sunda.

Tujuannya bukan sekadar melestarikan, tetapi menghidupkan. Agar budaya Sunda kembali bernapas di panggung dunia. Agar pariwisata tak hanya menjadi hiburan, tapi jembatan untuk memahami akar dan jati diri.

Dan di atas semua itu, agar rakyat Sumedang—dan tanah Pasundan—menyambut kesejahteraan yang tumbuh dari akarnya sendiri.

Karena ketika budaya tumbuh, ekonomi akan mengikuti. Lihatlah Jogja, saksikan Bali. Mereka tak sekadar menjual alam, tapi jiwa. Dan Sumedang pun mampu—jika kita berani membangunkannya dari tidur panjang.

Akhirnya, lebih dari ekonomi, lebih dari pariwisata, kita bicara tentang pembangunan karakter kesundaan: menumbuhkan kembali kearifan lokal sebagai cahaya penuntun generasi yang akan datang.

Sumedang bukan masa lalu. Ia adalah masa depan yang menunggu untuk dikenang kembali. (ALN)